L’objectif du projet POLYRAS est d’améliorer la production piscicole en RAS (classique, aquaponique, biofloc, …) par la polyculture au sens large (approches multi-espèces et multitrophique). Cette démarche vise l’optimisation du fonctionnement des systèmes et de l’utilisation des ressources ainsi que la réduction des impacts environnementaux par la diminution des intrants et l’innovation, afin d’améliorer les performances de production ainsi que le bien-être des espèces visées.

Partenaires :

Financement :

L’initiative du développement d’une formation en aquaponie à destination du grand public en Wallonie est née de la SoCoPro.

Avec la collaboration de l’ULiège (UGeRAA), Hortiforum et la Ferme des 3 moutons, le CERER organisera 4 sessions de formation en aquaponie en 2025 et 2026.

Chaque session se déroulera sur 4 jours, alliant théorie et pratique pour 20 participants.

Le programme permettra à quiconque intéressé par l’aquaponie d’acquérir les notions de base pour construire et assurer le fonctionnement d’un système aquaponique, gérer la production piscicole et horticole, et développer son projet de production aquaponique.

Cours théoriques: introduction à l’aquaponie, conception et dimensionnement des systèmes, biologie des poissons, biologie des plantes, qualité de l’eau, développement d’un projet aquaponique, modèles économiques.

Ateliers pratiques: visite de systèmes, analyse des équipements et fonctionnement, suivi des productions aquacole et horticole, analyse et contrôle de la qualité d’eau, bonnes pratiques de production, développement de projet et plan d’affaire.

Partenaires :

Financement :

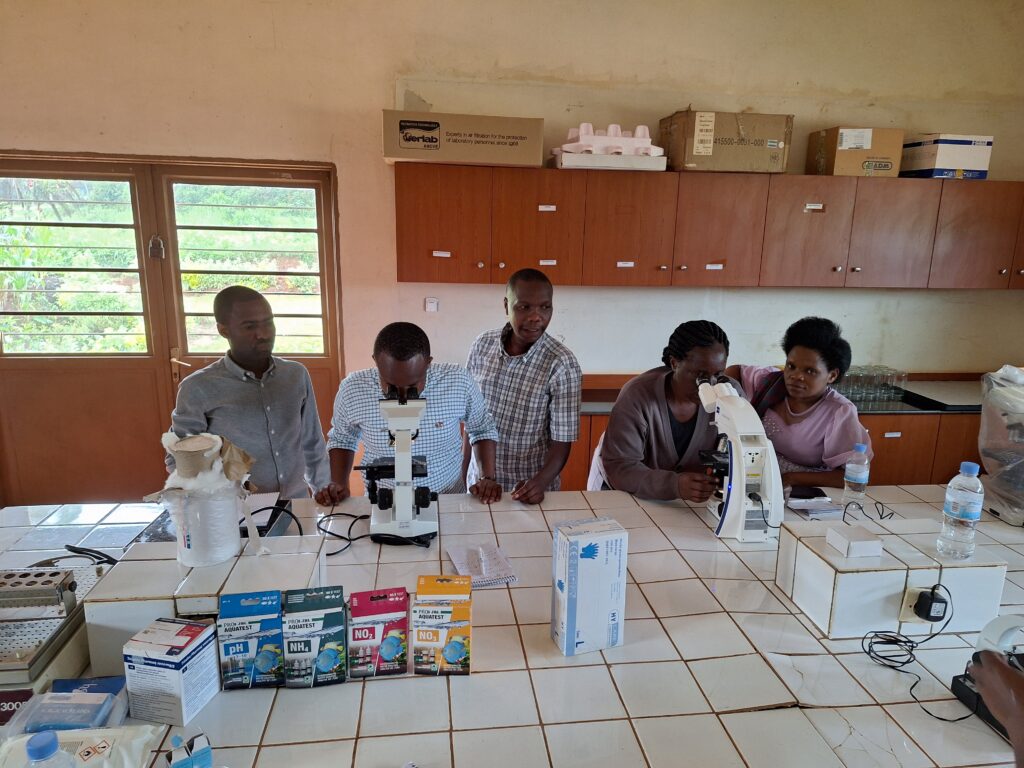

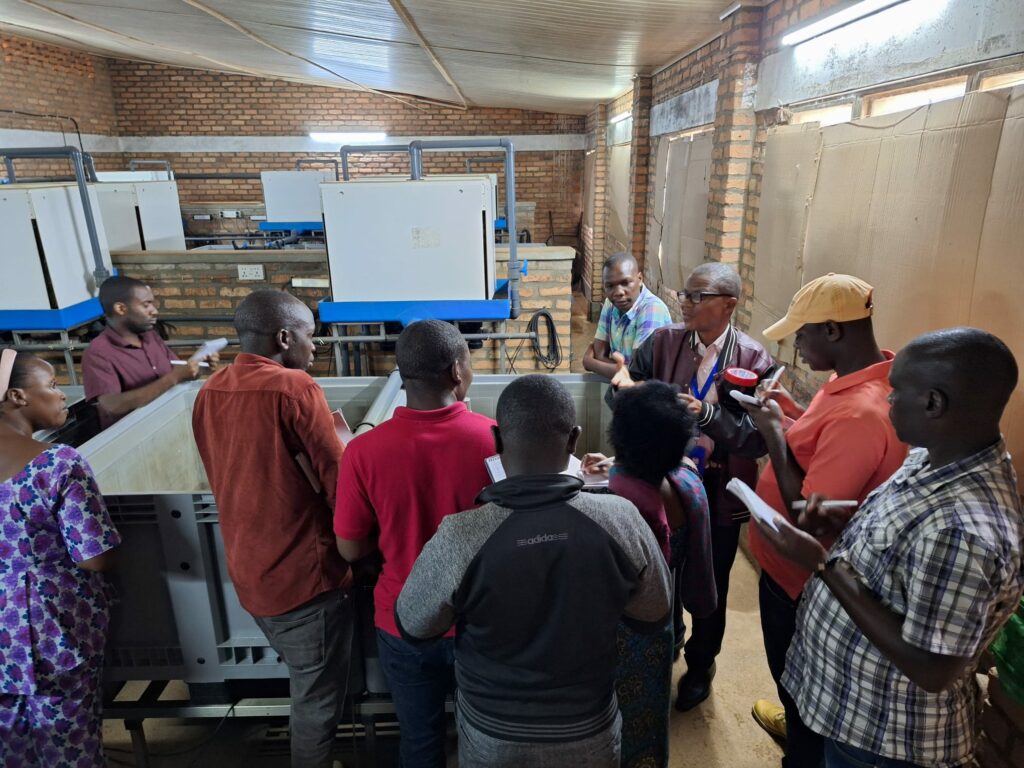

En février 2025, le CERER et l’ULiège (Unité de Gestion des Ressources Aquatiques et Aquaculture) ont dispensé une formation technique de 2 semaines en aquaculture à Huye (Rwanda), soutenue par Enabel (agence belge de développement) dans le cadre du projet Kwihaza.

Kwihaza est un projet de 4 ans (2023-2026) visant à développer les chaînes de valeur dans les secteurs de l’aquaculture, de la pêche et de l’horticulture au Rwanda.

Une formation théorique et pratique a été dispensée à 25 formateurs du TVET (institution gouvernementale rwandaise chargée de la formation technique), renforçant leur compréhension des aspects clés du secteur de l’aquaculture et leur permettant de mieux dispenser la formation aux étudiants des écoles secondaires techniques.

Partenaire :

Financement :

Cette étude, conduite par Smartaqua en partenariat avec le CERER-Pisciculture et Water Proved, visait à évaluer la faisabilité d’implantation d’une écloserie produisant 200 t de truitelles en RAS, afin d’alimenter la filière de production salmonicole wallonne.

Partenaires :

Financement :

FISH4ACP est un programme mis en œuvre par la FAO qui vise à valoriser le potentiel de la pêche et de l’aquaculture en Afrique, dans le Caraïbes et le Pacifique.

FISH4ACP soutient le développement de la chaîne de valeur du tilapia du Nil en Côte d’Ivoire à travers l’amélioration de la disponibilité d’alevins et d’aliments de qualité, et le renforcement des capacités locales.

En partenariat avec l’UGeRAA (ULiège), le CERER-Pisciculture a apporté son appui au Centre National de Recherche Agronomique ivoirien pour le développement d’un programme de sélection et d’amélioration génétique des souches locales de tilapia du Nil. Les actions mises en oeuvre visaient: l’évaluation des ressources génétiques locales et de leurs méthodes de gestion, la mise en place d’une stratégie de développement d’une souche améliorée et d’un programme de sélection génétique, la proposition de méthodes de caractérisation zootechnique et génétique des souches de tilapia, l’identification des besoins matériels et humains nécessaires au renforcement des capacités.

Partenaire :

Financement :

Le programme PERCIPONIE vise à créer un réseau de coopération transfrontalière de recherche, développement et innovation sur l’aquaponie, à l’échelle de la Grande Région. PERCIPONIE réunit 11 partenaires allemands, belges, français et luxembourgeois (4 partenaires opérationnels et 7 partenaires méthodologiques).

L’aquaponie est une nouvelle forme d’agriculture en milieu urbain et périurbain (circuits courts) associant une production de légumes en hydroponie et une production de poissons en système recirculé. PERCIPONIE est centré sur la production de sandre, espèce locale très prisée par les consommateurs.

Ainsi, le programme promeut le développement d’une nouvelle forme d’agriculture plus durable, fondée sur des principes agro-écologiques (comme la valorisation des déchets piscicoles) prenant en compte le bien-être des poissons tout en garantissant la production de denrées alimentaires saines (zéro pesticide).

Pour en savoir plus: http://perciponie.eu

Partenaires :

Financement :

Au Burkina Faso, les besoins en protéines animales et végétales de la population ne sont pas satisfaits, dû en partie à la faiblesse de la production locale de poissons d’une part et de légumes de qualité d’autre part, dans un pays où les ressources hydriques sont relativement faibles. C’est pourquoi, la production intégrée de poissons et de légumes (aquaponie) dans des circuits peu consommateurs d’eau et peu polluants est une des voies de diversification de la production qui doit être envisagée dans un tel contexte.

L’objectif global du projet est de développer un système pilote de production intégrée de poissons (tilapia, poisson-chat africain) et de légumes (système d’élevage en eau recirculée et hydroponie) adapté au contexte climatique et socio-économique local du Burkina Faso.

Ce pilote, résultat de la valorisation des compétences complémentaires des partenaires Sud (UR ABAQ – Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso) et Nord (CEFRA – Uliège, CERER-Pisciculture), servira de modèle pour l’essaimage d’autres systèmes dans un objectif de développement économique local et de sécurisation alimentaire.

Au plan technique, ce projet d’intégration plantes-poissons permettra l’optimisation des paramètres de production (utilisation et recyclage de l’eau, économie d’énergie, réduction de l’impact environnemental par l’utilisation des effluents pour la fertilisation de cultures maraîchères adjacentes,…) dans les conditions locales spécifiques, avec des espèces de poissons et de végétaux répondant à une réelle demande de terrain. Au plan socio-économique, il permettra de promouvoir d’une part, la formation et l’accompagnement des couches les plus vulnérables (femmes et jeunes) dans le domaine de la production animale et végétale et d’autre part, l’écolage des techniciens et des petits producteurs locaux à l’utilisation de ce système de production s’inscrivant dans le cadre d’un développement durable.

Partenaires :

Financement :

Voir moins…

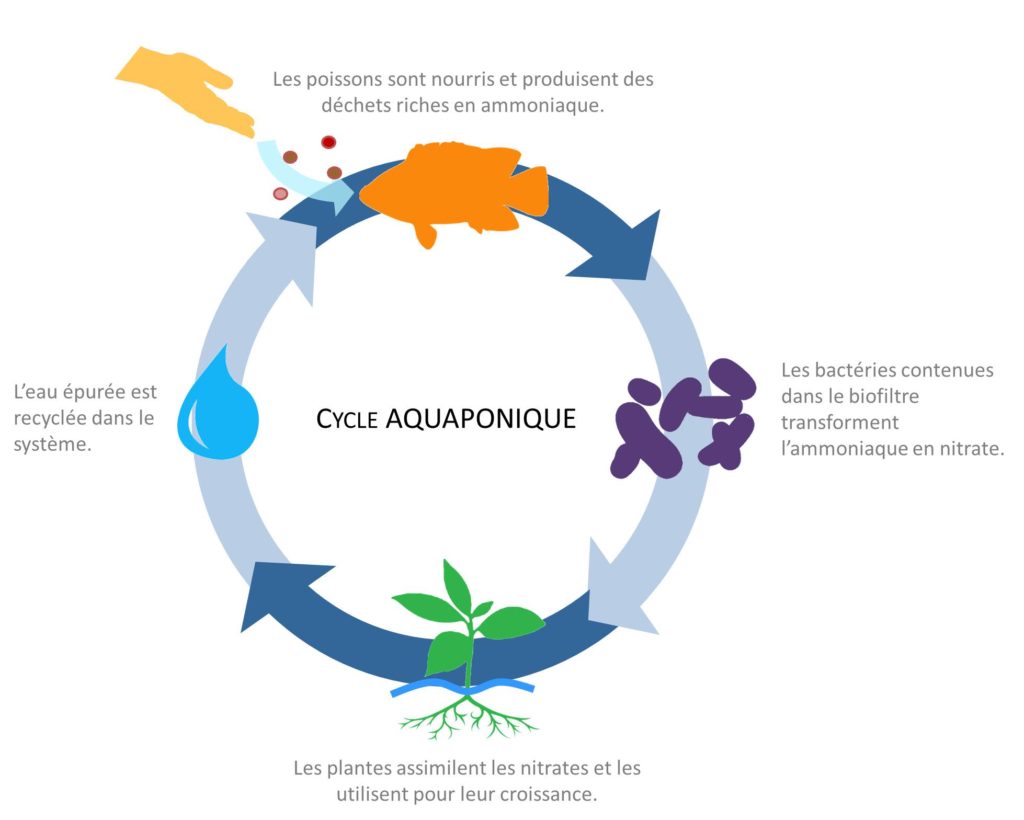

Face aux défis environnementaux et à la demande alimentaire croissante au niveau mondial, l’aquaponie apparaît comme une technique innovante et durable pour la production de poissons et de plantes comestibles. Grâce à ses nombreux avantages (faible consommation en eau, recyclage des nutriments, réduction des déchets, pas d’usage de pesticides), l’aquaponie est aujourd’hui perçue comme une méthode de production agricole durable, respectueuse de l’environnement, et permettant localement de renforcer la sécurité alimentaire et les liens sociaux.

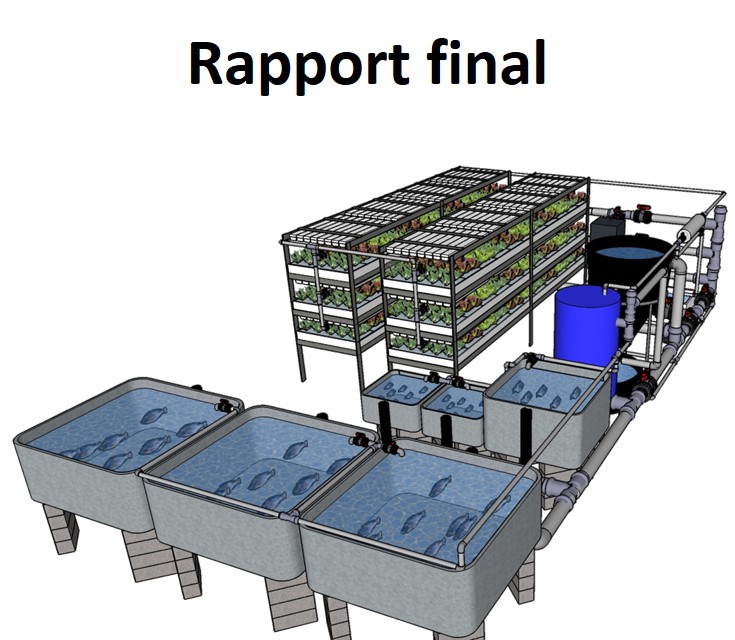

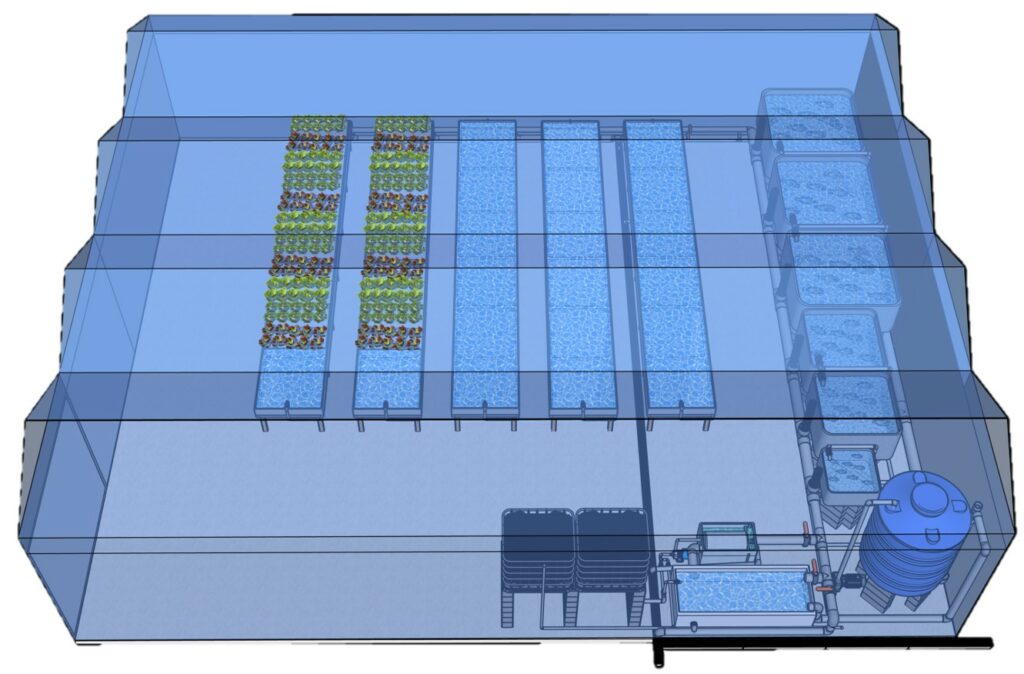

Ce projet, porté par le CERER-Pisciculture, vise à créer les bases nécessaires au développement d’une nouvelle activité de production aquacole intégrée à caractère durable en Wallonie. L’objectif est de développer un pilote de production aquacole intégrée de taille moyenne et d’en faire le bilan (intrants vs extrants) énergétique, en ressources alimentaires (nutriments), et économique.

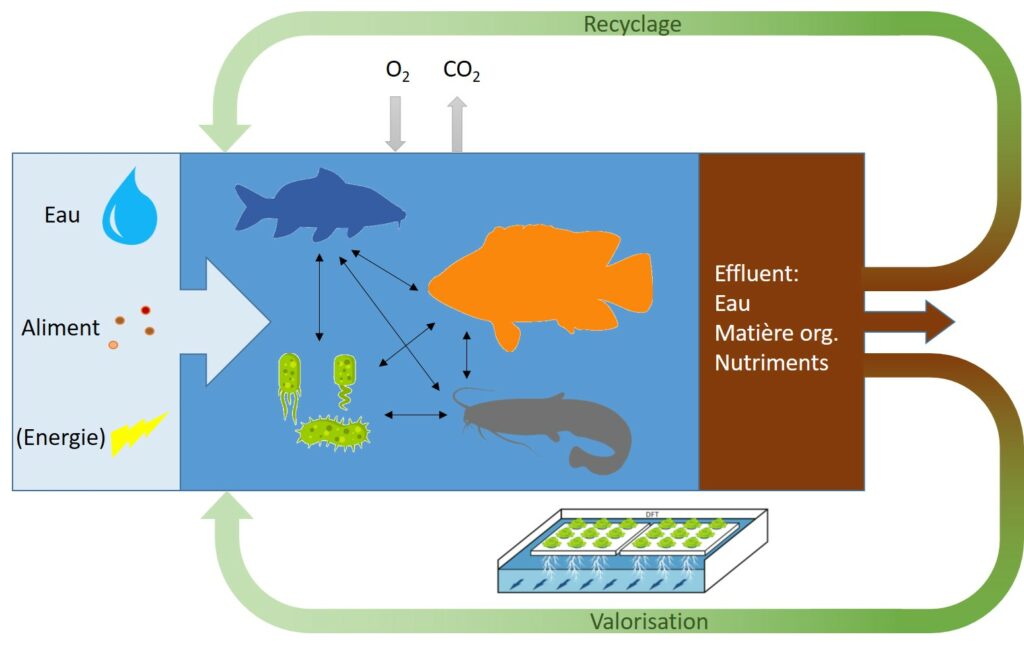

L’aquaponie combine l’élevage de poissons (aquaculture) et la culture de plantes hors-sol (hydroponie), assurant un recyclage et un échange de nutriments dans un système fermé. De manière simple, les déchets produits par les poissons servent de fertilisants pour les plantes, et en retour celles-ci purifient l’eau des déchets azotés toxiques pour les poissons.

Cette technique présente de nombreux avantages:

- faible consommation en eau (< 10 % par rapport à de l’agriculture conventionnelle).

- recyclage des nutriments (80 – 85 % de l’azote et du phosphore).

- réduction des déchets.

- pas d’usage de pesticides.

Dans ce projet , la production expérimentale est envisagée sur base de deux modèles de poissons, une espèce tropicale très productive (tilapia) et une espèce tempérée indigène à haute valeur ajoutée (sandre). La production (plantes et poissons) est écoulée au travers de circuits courts de distribution.

Les flux énergétiques, hydriques seront quantifiés et un bilan de masse sera dressé pour analyser les flux de nutriments entre les différents compartiments physiques et biologiques du système et évaluer l’efficacité du recyclage des nutriments. Cette analyse fonctionnelle permettra de caractériser le fonctionnement interne du système en relation avec ses impacts environnementaux liés notamment au rejet d’effluents. L’évaluation de la durabilité environnementale et économique liée à la construction du système et au processus de production seront évalués par Analyse du Cycle de Vie et Analyse du Coût du Cycle de Vie (en collaboration avec l’Université Ca’Foscari de Venise, Department of Environmental Science, Informatics and Statistics).

Cette approche globale permettra d’identifier les limitations fonctionnelles du système et les leviers de développement pour en améliorer son efficacité. Afin de tendre vers un système « zéro déchet », des recherches sont également en cours pour valoriser les effluents (boues) par des processus de minéralisation/irrigation afin d’utiliser les nutriments piégés dans les matières solides et d’augmenter la production horticole.

Enfin, un bilan économique complet des différents modèles de production permettra d’envisager le dimensionnement d’une ferme à taille commerciale. Cette approche économique sera complétée par une étude de marché visant les produits piscicoles et maraîchers aquaponiques afin de définir le marketing stratégique à adopter pour ce type de produits et positionner une potentielle entreprise de production face à son environnement économique.

Pour en savoir plus :

Partenaires :

Financement :

Voir moins…

Ce projet, coordonné par le CEFRA-ULiege, a pour objectif de répondre au besoin de diversification de la production aquacole wallonne en développant l’élevage d’une nouvelle espèce, l’ombre (Thymallus thymallus).

Les techniques d’élevage améliorées et développées au cours de ce projet serviront à la production de poissons de consommation à haute valeur ajoutée. En tant que partenaire du projet, le CERER-Pisciculture est en charge de la diffusion et de la vulgarisation de l’information scientifique.

Ce projet s’articule autour de 5 étapes :

1. La détermination des paramètres zootechniques optimaux permettant d’améliorer les performances de survie et de croissance des stades larvaires, juvéniles et adultes.

2. La comparaison de la croissance et de la production en conditions thermiques naturelles et en système recirculé expérimental à température constante.

3. Le contrôle de la maturation sexuelle et de la reproduction en conditions photothermiques contrôlées et l’amélioration de la survie des géniteurs post-reproduction.

4. L’identification et le contrôle des pathologies.

5. Le transfert des informations zootechniques acquises au cours du projet vers les producteurs et l’évaluation des coûts de production.

Partenaires :

Financement :

Voir moins…

Les otolithes sont des structures calcifiées présentes très tôt dans l’ontogénèse des Téléostéens. Leur morphologie évolue durant la vie du poisson. Elle est liée à la génétique et à l’environnement, et est utilisée pour l’identification et l’étude des variations géographiques des populations. Cette étude, menée par l’IRSTEA, visait à analyser l’évolution des otolithes de chevaines (Squalius cephalus) durant les premiers mois de vie dans des conditions d’élevage contrôlé.

Pour en savoir plus :

Voir moins…

En 2016, nous avons développé un premier système aquaponique couplé indoor.

Les recherches menées grâce à cette petite unité de 2 m³ ont servi de base au développement de notre unité pilote située à Strée.

Au cours des dernières décennies, l’industrialisation, l’aménagement des cours d’eau pour le trafic fluvial, les pollutions et le développement des centrales hydroélectriques ont entraîné des modifications importantes de l’écologie globale des réseaux hydrographiques. Ces différents facteurs ont induit une diminution drastique des qualités physico-chimique et hydro-morphologique des cours d’eau, qui a fortement affecté l’état des populations naturelles de poissons, avec pour conséquences extrêmes la raréfaction, voire l’extinction locale ou définitive de certaines espèces. Cependant, des améliorations récentes en matière de qualité de l’eau et de défragmentation de l’habitat permettent désormais d’envisager la mise en place de plans de repeuplement d’espèces patrimoniales.

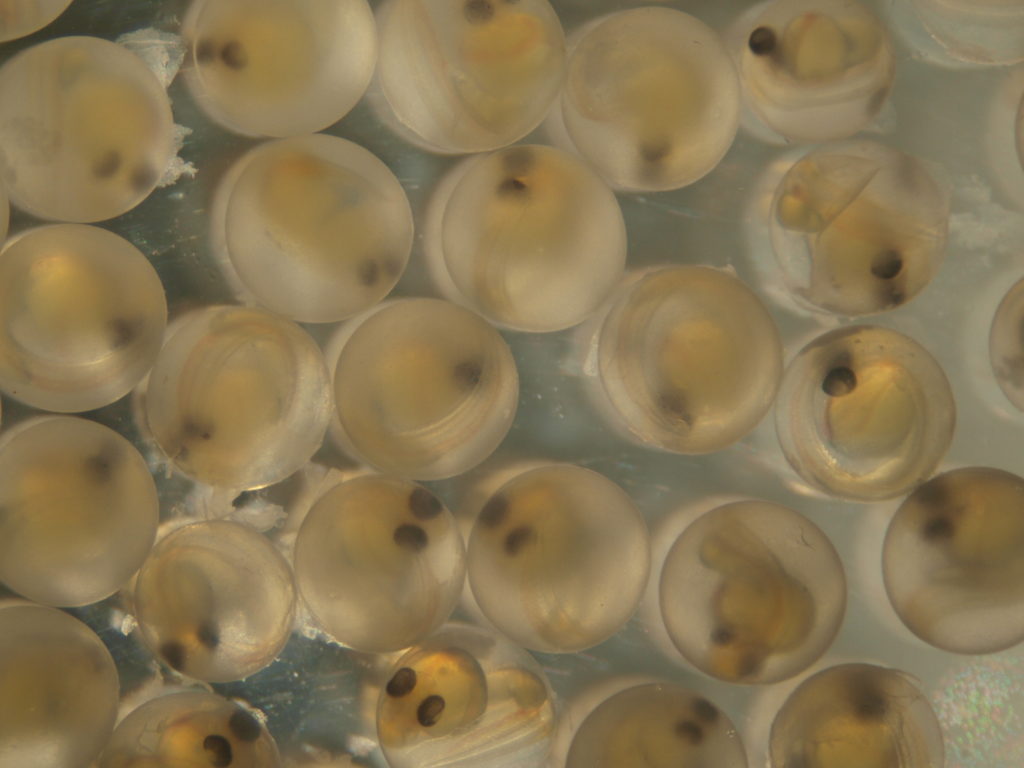

L’objectif de la démarche poursuivie dans ce projet (co-financé par le Fonds Européen pour la pêche et le Service Public de Wallonie) est d’approfondir les connaissances nécessaires à la mise en place de repeuplements de restauration, de conservation ou de compensation pour deux espèces de cyprins rhéophiles, le hotu (Chondrostoma nasus) et le barbeau (Barbus barbus), dans un souci de conservation du patrimoine piscicole wallon.

Une telle démarche nécessite une approche intégrative, prenant en compte les données écologiques des cours d’eau (habitat) et de la faune piscicole, les caractéristiques génétiques des populations sauvages et la maîtrise de toutes les phases d’élevage des deux espèces. Les espèces cibles ne sont actuellement élevées par aucun pisciculteur belge.

Cinq volets complémentaires ont été développés pour atteindre les objectifs de ce programme :

- Mise à jour des données sur l’état des populations de hotus et barbeaux.

- Caractérisation génétique des populations de hotus et barbeaux.

- Mise au point et amélioration des techniques d’élevage.

- Evaluation des capacités d’adaptation au milieu naturel des alevins produits.

- Formation et transfert des techniques d’élevage vers les producteurs.

Pour en savoir plus :

Partenaire :

Financement :

Voir moins…